在北京通州一家连锁超市的猪肉柜台前,拎着菜篮子的张阿姨翻了翻价签,忍不住跟同伴念叨:“这后腿肉才13.9元一斤?上礼拜我买还15块呢,现在居然比夏天还便宜!”旁边的工作人员搭话:“阿姨您要是买5斤以上,还有7块钱一斤的特惠装,这可是今年以来的最低价。”

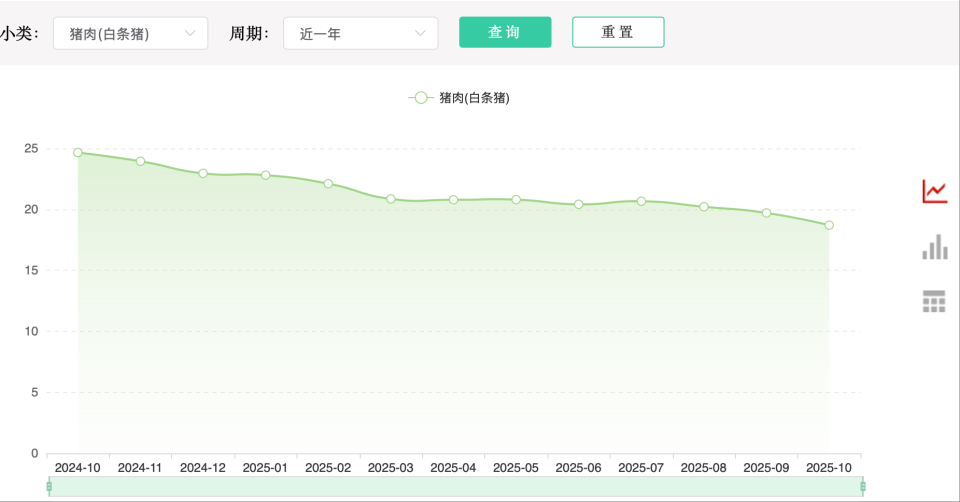

这样的“便宜”,最近成了不少消费者逛超市的共同感受——五花肉15.9元/斤、梅花肉16.9元/斤,甚至黑猪肉馅折后才15.9元/斤,连原本定价偏高的黑猪肉都放下了“身段”。而更直观的变化藏在批发端:农业农村部的数据显示,自8月以来猪肉批发均价已连降十周(9月底当周未统计),10月中旬的批发均价跌到18.43元/公斤,比7月底跌了超10%,同比更是下降26.6%。

猪肉为啥突然“卖不上价”?答案得从养殖场的猪圈里找。

“今年的猪价,简直是‘一路下坡’。”卓创资讯的分析师邹莹吉翻着数2025年全国瘦肉型生猪均价已经跌到10.72元/公斤,创下近四年新低——这背后是“产能过剩”的老问题。去年第四季度,能繁母猪存栏量连续四个月增长,到年底已经达到4078万头,这些母猪的“后代”正好在今年9、10月集栏,加上9月养殖户没完成出栏计划,把部分生猪延后到10月卖,供应端的压力一下就堆起来了。

更关键的是“预期差”戳破了养殖户的“小心思”。往年7-9月猪价会因为消费旺季小涨,今年不少养殖户想着“再等等卖个好价”,结果8月底猪价没涨反跌,大家慌了神,赶紧扎堆出栏,反而让价格越压越低。等到十一假期过去,原本该旺的消费又凉了下来,猪价自然跟着往下探。

“10月中旬的价格,可能就是今年的底了。”中国农科院的首席分析师朱增勇给市场吃了颗“定心丸”——最近两天猪价已经有点反弹,不是因为需求突然暴涨,而是养殖户出栏节奏恢复了正常,市场在“自我修复”。接下来随着天气转凉,南方要腌腊、北方要灌肠,猪肉需求会慢慢上来,对价格能有支撑,但想大幅上涨?难,毕竟供给量还在那摆着。

超市里的消费者笑着装袋,养殖场的老板却盯着猪价叹气——这轮“便宜”里,藏着市场的平衡术:消费者得了实惠,养殖户得扛过产能释放的压力,而价格的起起落落,说到底还是供需在“说话”。

至于接下来的猪肉会不会再便宜?专家们的判断挺一致:短期可能稳在低位,等到腌腊季节来临时,或许能涨点,但想回到去年的价格?大概率是没戏了。毕竟,猪肉的价格从来不是“突然”变的,它藏在每一头母猪的存栏数里,藏在每一次养殖户的出栏选择里,也藏在我们每个家庭的菜篮子里。